Curiosità e misteri della Stazione Ferroviaria di Salsomaggiore Terme (Parma)

Ad osservarla, sembra la stazione di Milano in scala ridotta, con il suo rivestimento di travertino bianco e rosa e le grandi vetrate ad arco, presenti sulle facciate opposte d’ingresso e a lato binari. Ed in effetti pare che l’ingegner Cervi, che la realizzò, si sia ispirato proprio allo scalo meneghino. Per la cronaca, venne inaugurata il 21 aprile 1937.

Ma, ciò che colpisce maggiormente nell’intera struttura, sono le quattro lunette dipinte nella parte superiore dell’atrio, alto oltre sedici metri e dalla curiosa volta a botte cassettonata (due sono a sinistra e due a destra). Si tratta di decorazioni in Art Déco del pittore romano Giulio Rufa, realizzate sempre nel 1937.

Se le si osserva con attenzione, si noterà che tutte hanno un qualcosa di militare ed imperiale. E non è un caso, visto che siamo al tempo della guerra d’Etiopia e dell’effimero “impero italiano”. E di imperi si parla in ogni singola lunetta. Ma vediamole in dettaglio.

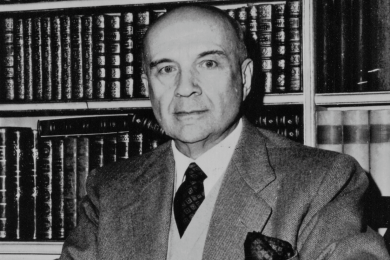

La figura scura in primo piano è Giulio Cesare, nella stessa postura della statua di marmo conservata al Campidoglio, con alle spalle una strada lastricata ed un uomo che guida una biga. Come a dire che le vie di comunicazione permettevano la diffusione del sale, che allora era l’unica sostanza che si estraeva dall’acqua salsoiodica.

Sulla destra della scena, invece, una sorta di obelisco nero o betilo (pieta sacra in cui dimora una divinità), di non facile interpretazione. In realtà, potrebbe trattarsi di un attrezzo utile per l’estrazione del sale.

Il guerriero con scudo ed armatura rappresenta i Pallavicino, signori dei “castelli del sale” della Val Stirone. Il clipeo, infatti, riproduce fedelmente lo stemma della casata, con la scacchiera, che se fosse a colori si vedrebbe bianco-rossa, e le aquile.

Alle sue spalle, si nota il castello di Scipione e la sua torre circolare (poco fuori l’abitato di Salsomaggiore), mentre in basso a destra i cristalli creati dall’acqua termale.

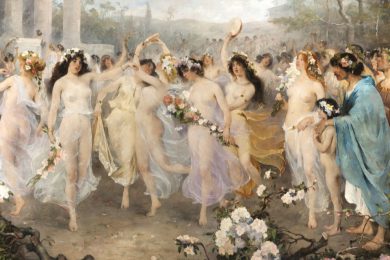

È, infatti, rappresentata la duchessa Maria Luigia con il piccolo Napoleone II nella culla (figlio suo e di Napoleone Bonaparte).

Pare che il pittore abbia preso come modella Celinia Tanzi, una giovane e graziosa salsese.

Curiosamente, la duchessa è rappresentata in forma di Biancaneve. Come mai? Probabilmente l’immagine vuole rassicurare ed essere il simbolo dei poteri taumaturgici dispensati dalle acque termali, di cui Salsomaggiore è famosa, utili anche per problemi legati alla gravidanza (e lei di questo genere di complicazioni se ne intendeva, visto il suo travagliato parto).

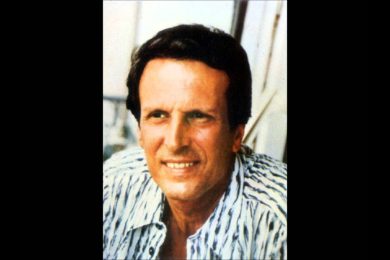

Scendiamo con lo sguardo sulla sinistra. Come richiama il nome indicato, durante il suo ducato il medico Lorenzo Berzieri (1806-1888) scoprì le virtù terapeutiche delle acque salsesi. Poco sopra, le classiche apparecchiature di vetro usate nei laboratori chimici a rappresentare le altre sostanze ricavate dalle acque: iodio, bromo, metano e petrolio.

Sullo sfondo un castello di non facile identificazione.

Una figura femminile velata di nero, che regge forse una corona e con l’elmetto, rappresenta l’Italia in guerra. Il motto ai suoi piedi ricorda il periodo autarchico e le sanzioni economiche contro l’Italia del 1935, imposte dalla Società delle Nazioni per l’invasione dell’Abissinia: “AMATE IL PANE – ONORATE IL PANE – RISPETTATE IL PANE – NON SCIUPATE IL PANE”.

Nell’angolo sinistro, si nota il pozzo Scotti, quello ancora oggi presente a Salsomaggiore di fronte alle Terme Berzieri.

A destra, invece, l’edifico della stazione ferroviaria, con tanto di locomotiva e di segnale di fermata, quest’ultimo forse a significare che l’uomo ha sempre e comunque il potere e controllo sulla tecnologia.

Sullo sfondo, infine, una siepe di spade sormontata da foglie di alloro. Anche se, a vederla da lontano, ricorda una fila di ciminiere con i loro fumi, altri simboli di progresso.

Ma, come in ogni opera d’arte, oltre al significato più o meno evidente, chiamato “essoterico”, ce n’è uno nascosto, dedicato “a chi sa capire”, detto “esoterico” (anche se la divisione fra i due non è poi così netta).

Vediamo di saperne di più.

Partiamo dalla data di inaugurazione della stazione ferroviaria, il 21 aprile.

Non può essere un caso che sia il giorno in cui la tradizione pone la fondazione di Roma, nel lontano 753 a.C. E, infatti, anche in tempi più moderni si usa fissare in quel dì la data di inaugurazione di importanti opere pubbliche. Diciamo perché “porta bene…”.

Poi, c’è la presenza ricorrente del cavallo (in tre lunette su quattro).

Rappresenta le energie e, visto il suo carattere focoso, le pulsioni umane.

Anche il richiamo alla “forza” di ispirazione fascista mi sembra evidente.

Ma ricorda pure la cavalcatura dei messaggeri divini e talvolta ha funzioni psicopompe (cioè di colui che accompagna le anime dei morti nell’aldilà).

Poi, è curioso che nelle prime due lunette il cavallo sia bianco, indice che è al servizio del Bene, mentre nella terza sia scuro, seppur non nero (in tal caso sarebbe al servizio del Male). Forse il colore “bianco sporco” presente nella lunetta di Biancaneve ricorda che, sebbene di impero si tratti, non è un “puro” regime italiano come negli altri casi, visto che la dinastia di Maria Luigia è chiaramente austriaca.

Onnipresente è anche l’acqua.

Ovvio, mi sembra il riferimento a quella termale, ma è anche simbolo di vita e di forza.

E che dire dei carri, anche in questo caso presenti in tre lunette su quattro, ma solo nella prima, quella dell’epoca romana, con il condottiero? Forse indica che ogni popolo necessita di un condottiero e che solo a Roma questa forma di governo ha avuto la sua espressione migliore.

Già abbiamo fatto un accenno al colore nero, a proposito dei cavalli. Ma c’è anche il nero delle figure umane, che sono sei, fra uomini, donne e bambini. Probabilmente non è un caso che due di loro abbiano l’apparenza nera, al di là che il “donnone” velato rappresenti il lutto. Sì, perché il nero era il colore dell’ideologia fascista, ed in questo caso è associato all’idea di forza e coraggio.

In ogni caso, rimarrà sempre questo dubbio: ma l’artista, avrà davvero voluto significare quanto sopra esposto, oppure il livello iniziatico necessario per comprendere la sua opera è ancora più alto? Il quesito è destinato a rimanere…